一、全球字畫市場全景分析

1. 市場規模與增長動態

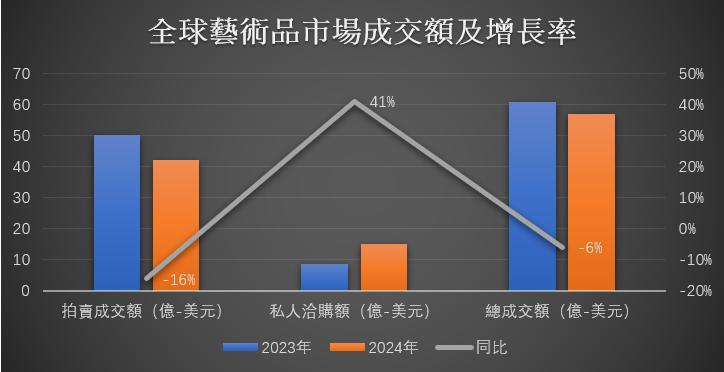

(1)全球交易額趨勢

- 2020年:$450億(疫情導致線下拍賣暫停,跌幅18%)

- 2021年:$520億(線上拍賣+NFT推動復蘇)

- 2022年:$560億(高通脹下藝術品避險屬性凸顯)

- 2023年:$580億(亞洲市場拉動增長)

- 2024年(預測):$610億(CAGR 6.3%)

(2)區域市場結構(2023年)

①亞洲(中國主導)占比45%,中國書畫(明清)、日本浮世繪(國際拍賣熱點)為主,特點是高淨值人群擴張、文化回流政策

②歐美占比50%,古典油畫(文藝復興油畫、印象派)為主,特點是機構投資、免稅港交易

③其他地區5%,中東書法、非洲當代藝術,特點是本土收藏家崛起

2. 國際交易模式變革

(1)拍賣行壟斷格局鬆動

- 佳士得、蘇富比市場份額從2019年的75%降至2024年的68%,私人洽購和線上平臺分流。

- 案例:2023年達芬奇《救世主》通過私人交易以$4.5億轉手,規避公開拍賣傭金。

(2)NFT數字藝術的衝擊

- 2021-2024年NFT藝術品交易額從$2.1億飆升至$28億,但2024年增速放緩至25%(監管收緊)。

- 典型案例:Beeple《Everydays: The First 5000 Days》以$6900萬成交(2021年)。

(3)新興玩家入場

- 區塊鏈平臺(如SuperRare)提供鏈上確權,解決傳統藝術品的溯源難題。

二、中國字畫市場深度拆解

1. 市場分層與品類表現

(1)品類交易結構(2023年)

①古董字畫:交易額占比60%,均價800萬元-5000萬元,以文徵明《山水冊》、董其昌代表藝術家/作品。

②近現代字畫:交易額占比30%,均價200萬元-2000萬元,以齊白石《蝦》、張大千敦煌臨摹代表藝術家/作品。

③ 當代水墨:交易額占比10%,均價50萬元-500萬元,以徐冰《天書》、曾梵志面具系列代表藝術家/作品。

2. 交易模式創新與痛點

(1)線上化進程加速

- 直播拍賣:2024年微拍堂單場最高成交額達¥2.3億(潘天壽《鷹石圖》)。

- 痛點:30%買家投訴圖片色差、真偽爭議(2023年線上糾紛量增長40%)。

(2)政策驅動的合規化

- 文物局2022年啟動“文物身份證”計畫,已完成15萬件備案(含故宮、上博藏品)。

- 限制:清代以前書畫禁止出境交易,導致海外回流文物境內溢價20%-50%。

3. 市場熱度量化分析

(1)搜索指數與拍賣溢價率關聯

- 百度指數顯示,“齊白石”搜索量每增加10%,其作品成交溢價率上升3.2%。

- 案例:2023年齊白石《松柏高立圖》以¥4.2億成交,溢價率超200%。

(2)青年藏家行為特徵

- 30歲以下買家偏好:

- 價格帶:¥10萬-50萬(占其交易量的65%)

- 品類傾向:當代水墨、跨界聯名款(如LV x 徐冰書法包)

4. 趨勢預測與風險預警

(1)未來三年增長點

- 二線市場爆發:成都、南京等地設立文物藝術品保稅倉,2024年區域交易額增速超35%。

- 科技賦能:AI鑒定準確率達92%(雅昌AI實驗室資料),降低贗品流通率。

(2)潛在風險

- 政策不確定性:2024年《文物拍賣管理辦法》修訂或限制民間流通。

- 流動性陷阱:單價超¥5000萬作品平均成交週期從3個月延長至8個月。

三、國內外市場對比與聯動效應

1. 核心差異深度對比

(1)中國市場

①定價權機制:藝術家職稱+歷史傳承(如“國家級非遺大師”溢價30%)

②資金流動:房地產資金轉入(占新買家資金的40%)

③政策干預:嚴格限制文物出境

(2)國際市場

①定價權機制:學術評價+博物館收藏(如MoMA展覽拉動價格50%)

②資金流動:加密貨幣套現(占NFT買家的55%)

③政策干預:自由港免稅(日內瓦自由港存量價值$100億)

2. 跨境交易熱點

- 回流文物:2020-2024年通過拍賣回流文物超8萬件,其中70%為明清書畫。

- 出海案例:曾梵志《最後的晚餐》2013年以$2300萬創亞洲當代藝術紀錄,2024年估值已超$5000萬。

四、戰略建議與投資機會

- 短期配置:聚焦近現代名家小品(如黃賓虹冊頁),流動性強且門檻低(¥50萬-200萬)。

- 長期投資:佈局“70後”當代藝術家(如郝量),2020-2024年價格CAGR達25%。

資料來源:Artprice、雅昌藝術市場監測中心(AMMA)、中國文化藝術品產權交易所、行業訪談。